あいの認知症プロジェクト

藍野病院の

認知症への取り組み

2024年現在、日本人口の65歳以上の高齢者、5人に1人が認知症であり、2030年には、その前段階である軽度認知障害者(MCI)も含めると1100万人を超す勢いと報告されています。高齢者医療の大きな課題の一つが認知症であり、当院としても力点を置いている領域です。

当院の誇りとするところは、多職種の有志が自発的に参加して活動している『あいの認知症プロジェクト』の存在です。 認知症はまさしく『生活障害病』であり、医師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士、栄養士など多職種による係わりが重要です。 病院内での認知症治療・ケアに留まらず茨木市域全体での認知症ケアのスキルアップや啓発を目的として活動しています。

あいの

認知症プロジェクトとは

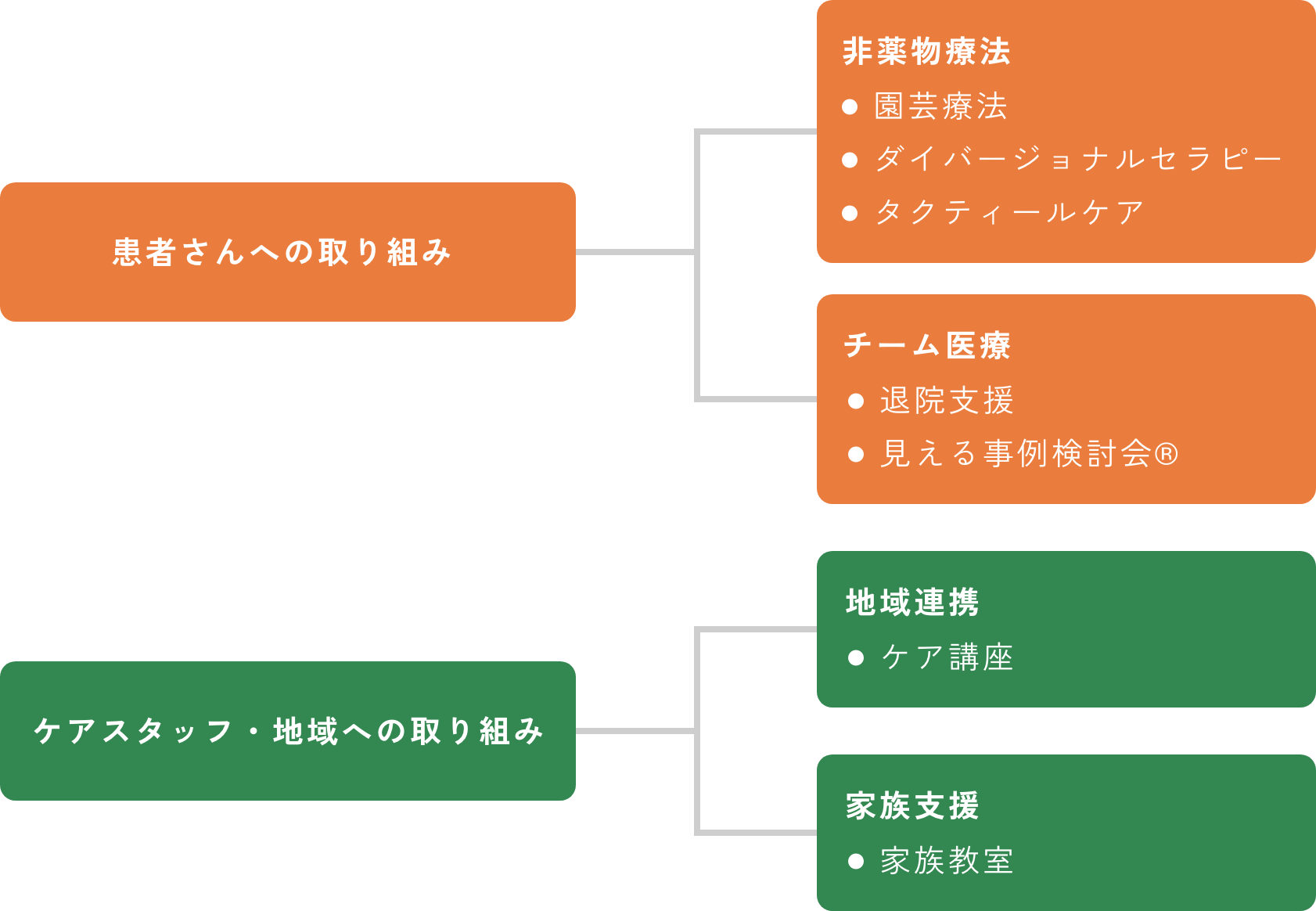

平成23年より、認知症ケアに携わっている多職種の職員たちが集まり、認知症の治療・ケアの向上を目的に「患者さん」「ケアスタッフ・地域」を対象に複数のワーキンググループに分かれて活動しています。

「患者さんへの取り組み」は非薬物療法とチーム医療があり、さらに非薬物療法は「園芸療法」「ダイバージョナルセラピー」「タクティールケア」に分かれています。チーム医療は「退院支援」と「見える事例検討会®」に分かれています。

「ケアスタッフ・地域への取り組み」は、地域連携と家族支援があり、地域連携には「ケア講座」家族支援には「家族教室」としてそれぞれ活動しています。

また、病院内だけでなく、地域住民の方々、認知症の方やご家族に関わる地域スタッフ、かかりつけ医、市役所、介護事業所などと連携しながら、啓発も含め、地域全体の認知症ケアの質の向上を目指しています。

この取り組みを通して、茨木市より認知症地域支援・ケア向上事業の委託もされています。

あいの認知症プロジェクト